六七千年前蜀人的生活是什么样的?他们用什么、吃什么、做哪些工作?在广元市朝天区中子镇,有一处比三星堆文明还早2000多年的华夏文明——中子铺文化,这里出土的1万余件细石器文物展现出古人生活。

3月19日,记者驾车探访中子铺遗址。从广元市区沿着京昆高速向北行驶,1小时后便到达中子镇。这里地处四川与陕西的交界地带,一直以来都是蜀道的一个大驿站,因而又被称为中子铺。

中子铺细石器考古博物馆。高志农 摄

发现和发掘

填补一项文化空白

走进中子镇,群山环绕间,潜溪河蜿蜒向南。山间盆地里,楼房、厂房林立,烟火气与现代化并存,十分宜居。也许正是看中了这一点,六七千年前的古人也选择在这里生活。

在潜溪河南岸,有一个高约100米的小山坡,当地人称为营盘梁,因为远望像一只蟾蜍,又被称为“三脚蟾”。35年前,就在这山顶处,一位考古工作者的细心发现,让这里一醒惊天下。

发现中子铺遗址的广元市朝天区中子镇“三脚蟾”。高志农 摄

“很兴奋。”回忆起当初的发现,广元皇泽寺博物馆馆员唐志工仍历历在目。1990年3月3日,24岁的唐志工到中子铺开展考察工作,发现营盘梁有一座三角形的小山坡非常独特,“土壤是灰色的,地下还有一些棱角分明的黑色碎石,旁边的小土堆里还有一些磨制石器”。

在反复观察捡拾的标本,对比考古资料后,唐志工初步判断手中的小碎石可能是细石器标本。第二天,他便向中国社科院考古研究所发去了电报,报告这一发现。同年冬季,中国社科院考古研究所四川队在中子铺开始正式考古发掘。

“都是黑色的石头,很小很细。”中子镇中子铺社区居民张雪梅回忆,当年她和其他20多位年轻人一起参与了中子铺的考古发掘,“印象最深的是,有一天挖到了一块像斧头的石头。”

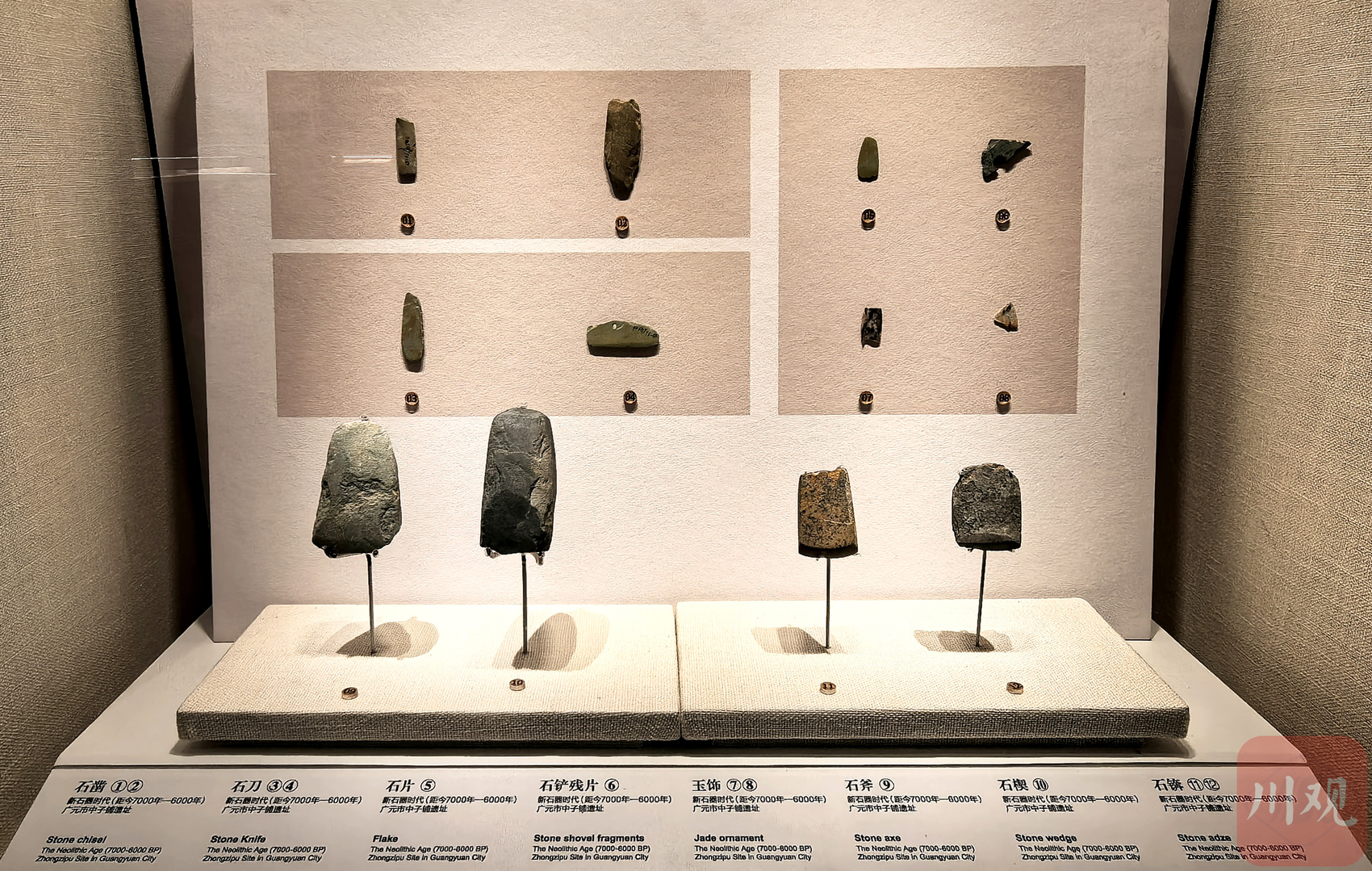

张雪梅所说像斧头一样的石头,正式名字叫石锛。1990年、1991年,中国社科院考古研究所四川队两次在中子铺考古发掘,共发掘出土石核、石叶、石锛、石片、石柱、刮削器等文物共1万余件,其中有细石器标本1400余件、可供观察的细石器标本500余件。

中子铺遗址出土的石斧、石锛以及玉石装饰品等。高志农 摄

中子铺细石器考古博物馆里展示的中子铺遗址出土的刮削器。张敏 摄

朝天区文管所工作人员罗彬介绍,中子铺遗址包括了早、晚两期文化遗存,其中以细石器为代表的遗存是遗址的主要内涵,因此,发掘专家将其命名为“中子铺文化”。经碳-14测定,遗址早晚两期年代距今7000—6000年,比三星堆文明还早2000多年。

“考古专家一致认为,中子铺遗址是四川盆地最早的新石器时代遗址,也是四川域内发现的文化特征突出、遗物最为丰富的一处细石器遗址,填补了我国南方无细石器文化的空白,与仰韶文化、龙山文化、大汶口文化同步。”罗彬解答了中子铺遗址发掘的意义。